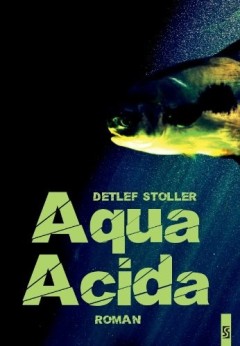

Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Anfang des ersten Kapitels

meines Romans "Aqua Acida - Tödliches Wasser":

Kapitel 1: Davor

Talfahrt

Freitag, 17. April 2009, 14 Uhr

Lars Robert Gesche fuhr sich mit der Hand durch sein windzerzaustes Haar. Die Sache gefiel ihm nicht. Soeben hatte er die schweren Netze eingeholt und den heutigen Fang in den Fangtrichter geworfen.

Dort wanden sich jetzt die vielen Leiber der mit den charakteristischen roten Punkten gesprenkelten Plattfische. Lars Robert Gesche war Schollenfischer. Er befuhr mit seinem Trawler MS Elba die

südliche Nordsee und zog seine Schleppnetze über den Meeresgrund. Misstrauisch griff er sich eine der Schollen und betrachtete sie lange. Eigentümlich klein ist die, dachte er und warf sie wieder in

den Trich-ter.

„Worüber denken Sie nach, Kapitän?“ Sein erster Offizier Hans Weber trat an seine Seite.

Lars Robert Gesche blickte zu ihm hinüber. „Ich habe den Eindruck, dass viele Schollen viel zu klein sind. Als wären sie noch nicht ausgewachsen.“ Er wühlte in den Massen wild zuckender Fischleiber

herum. Mit sicherem Griff packte er zwei Schollen und hielt sie seinem ersten Offizier hin. „Sehen Sie?“

Hans Weber nickte. „Sie haben recht, Kapitän.“

Es war nicht zu übersehen: In der linken Hand hielt Lars Robert Gesche ein Prachtexemplar. Fünfzig Zentimeter groß war der stattliche Plattfisch. In der rechten Hand hielt er dagegen das ärmlich

aussehende Exemplar einer Scholle. Gerade einmal halb so groß. Nur fünfundzwanzig Zentimeter! „Wir sollten die Entwicklung im Auge behalten“, sagte Gesche und warf beide Fi-sche zurück in den

Fangtrichter.

Er wandte sich ab und umklammerte die Reling seines Trawlers MS Elba. Gedankenverloren blickte er auf das sonnenbeschienene Wasser der Nordsee, die ihn ernährte. Friedlich lag sie an diesem frühen

Freitagnachmittag da. Ein tiefes Gefühl von Liebe durchströmte ihn. Die Nordsee war sein Leben. Er liebte seinen Beruf, ging vollkommen darin auf. Seit zwölf Jahren stand er nun Tag für Tag an Deck

seines Trawlers und holte den wertvollen Speise-fisch vom Meeresgrund. Lars Robert Gesches Stirn legte sich in sorgenvolle Falten, als er an den Markt für Speisefisch dachte. Derzeit war der

Kilopreis der Scholle gehörig auf Talfahrt. Fünfundzwanzig Prozent weniger bekam er im Moment. Von 1,83 Euro zu Beginn des Jahres war der Kurs für die Scholle auf aktuell 1,37 Euro gesunken. Und es

war nicht absehbar, wohin die Reise ging. Und dann auch noch so kleine Schollen im Fang. Die brach-ten kaum Kilos auf die Waage und waren zudem noch nicht geschlechtsreif, gehörten also definitiv

nicht in ein Fangnetz. Weibliche Schollen erreichten erst mit sechs bis neun Jahren die Geschlechtsreife. Dreißig bis vierzig Zen-timeter groß sollten sie schon sein. Keine leichten Tage! Er seufzte

sorgenvoll.

Spontane Entscheidung

Samstag, 20. Juni 2009, 16 Uhr

Sandor Krieger schnaufte, richtete sich auf und streckte sich. „Verfluchter Rücken“, murmelte er halblaut und stemmte die Fäuste in die Hüften. Er zog zischend Luft ein, blickte sich um und wischte

sich den Schweiß von der Stirn. Gut und gerne zwanzig Quadratmeter hatte er noch vor sich. Er seufzte, griff beherzt nach der Ziehhacke und rückte weiter dem Unkraut in seinem kleinen Nutzgarten zu

Leibe. „Das Zeug ist wirklich ätzend“, stöhnte er dabei. Eigentlich liebte Sandor Krieger seinen Nutzgarten, nur das mit dem Unkraut war verbesserungswürdig. Hier konnte er wunderbar und recht

er-folgreich den oft so stressigen Alltag vergessen. Er baute Kartoffeln, Tomaten, Bohnen, Frühlingszwiebeln, Peperoni und Paprika an. Vor ein paar Jahren ging Paprika noch gar nicht. Aber der

Klimawandel tat sein Übriges. Und so war es heute möglich, auf dem Breitengrad von Köln südländische Gewächse wie Paprika erfolgreich zu kultivieren. Er schaute sich zufrieden um auf seiner kleinen

Scholle. Wenn nur das mit dem Rücken nicht wäre. Aber das war ja auch nicht weiter verwunderlich. Er ging stramm auf die Fünfzig zu. In zwei Monaten werde ich achtundvierzig, dachte er erschrocken.

Doch dann entspannte er sich wieder. Na und? Ihm ging es doch gut. Er hatte keinen Grund, sich zu beklagen. Das mit dem Rücken war bisher das einzige Zipperlein, was ihn ab und zu schmerzhaft daran

erinnerte, bereits fast ein halbes Jahrhundert Gast auf diesem wunderschönen Planeten zu sein. Nein, er genoss das Leben in vollen Zügen.

Manche Freunde von ihm waren da deutlich schlechter dran. Erik Stratmann zum Beispiel, sein bester Freund aus alten Schulzeiten, mit dem er da-mals Anfang der achtziger Jahre Abitur gemacht hatte.

Der arme Erik hatte vor sieben Jahren einen ausgewachsenen Bandscheibenvorfall bekommen. Sandor Krieger erinnerte sich noch genau an die Szene, als er Erik spontan zu Hause besucht hatte. Sie waren

zu dieser Zeit beide ihrer Heimatstadt Köln noch treu und wohnten nicht weit voneinander entfernt in Porz, früher selbständige Stadt am Rhein mit fünfzehn eigenständigen Dörfern und seit 1975 ein

rechtsrheinischer Stadtteil von Köln. Mit dem Fahrrad – seinem erklärten Lieblingsfortbewegungsmittel – war er in fünf Minuten beim Haus seines alten Freundes. Er klingelte und zuckte, wie jedes Mal,

beim Klang der schril-len Türklingel zusammen. Man könnte auf die Idee kommen, Erik habe einen Hörschaden, dachte er belustigt, während er wartete. Wäre nicht verwunder-lich bei der lauten Musik, die

der sich oft um die Ohren haute, dachte er. Denn sein alter Schulfreund vereinte zwei völlig verschiedene musikalische Leidenschaften in sich. Zum einen verzehrte er sich für klassische sympho-nische

Konzerte. Und zum anderen verehrte er solche Kracher wie Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica und Dream Theater, also Hard Rock und Progressive Rock. Krieger schellte noch einmal, diesmal viel

länger. Gerade wollte er nach Hause zurückradeln, als die Tür doch noch geöffnet wurde. Erik Stratmann kam ihm auf allen vieren entgegengekrochen und stöhnte laut auf vor Schmerz. Er winselte

förmlich um Hilfe. Krieger dachte nicht lange nach, sondern rief sofort einen Notarzt herbei. Der Rettungswagen kam kurz darauf und fuhr Stratmann in die Notaufnahme der nächsten Klinik. Sechs Wochen

hatte der arme Kerl damals da gelegen.

Nein, er wollte sich lieber nicht beschweren. Ihm ging es gut. Im Prinzip hatte er alles, was man sich wünschen konnte als bescheidener Mensch, der er ja unbestritten war. Sein dreiundzwanzigjähriger

Sohn studierte in Berlin Grafikdesign. Patrick hatte vor drei Jahren ein Abitur mit 2,1 hingelegt. Sandor Krieger musste grinsen. Er selber hatte damals an der Gesamtschule Köln-Porz nur 2,7

geschafft. Gesamtschule Köln-Porz, dachte Sandor Krieger belustigt, was für ein Chaos! Ein Haufen linker Lehrer versuchte sich in diesem Experiment. Gegründet wurde dieser Hort linker Chaoten im

September 1974. Sandor Krieger besuchte gleich den ersten Jahrgang der von den Sozialdemokraten so heftig unterstützten Schulform. Bis zum Ende der zehnten Klasse ging das munter und chaotisch ganz

gut. Es gab keine Noten, es gab nur kryptische Einschätzungen. „Lernziel erreicht“, „Lernziel zum Teil erreicht“ und „Lernziel nicht erreicht“ wurde geboten. Dann kam die so genannte „integrierte und

differenzierte gymnasiale Oberstufe“. Diese wurde den linken Lehrern und den armen Schülern sozusagen von oben, genauer von der Mittelbehörde, also dem Regierungspräsident, aufgepfropft, oder noch

besser aufgezwungen. Denn ein Abitur muss nun einmal bestimmten Anforderungen genügen. Und so mühten sich die Lehrer plötzlich mit An-forderungen ab, die ihnen vorher am Allerwertesten vorbeigegangen

waren.

Das Chaos ging so weit, dass Sandor Krieger plötzlich vor der Situation stand, dass sein Abitur gefährdet war, weil ihm ein Kurs fehlte. Das ging natürlich nicht nur Sandor Krieger so, sondern allen,

die ihre Kurse so gewählt hatten, dass die Minimalanforderungen an ein Abitur erreicht waren. Nur leider hatten die Lehrer sich vertan. Es fehlte bedauerlicherweise ein Kurs.

So kam es zu der kuriosen Situation, dass der Schulleiter und Deutsch-lehrer einen Exklusivkursus mit dem schönen Namen Literatur für alle Wackelkandidaten anbot. Das war gnädig von ihm, vor allem

deshalb, weil er ein absoluter Kenner und Liebhaber der Hochliteratur war. Und dieser wollte nun ausgerechnet die Bildungsminimalisten an Hochliteratur heranführen. Was für eine Fehl- und

Selbstüberschätzung! Das war dann schon ein erhebender Moment, als der Schulleiter mit einem Riesenstapel Bücher den Klassenraum betrat. Er stellte seine Buchangebote für den Literaturkurs vor und

bat dann die Schüler um eigene Vorschläge. Erik Stratmann war natürlich auch bei dieser Minimalistentruppe dabei und schlug ausgerechnet Charles Bukowski vor. Bukowski! Den schreibenden Säufer! Der

Schulleiter schluckte zwar, stellte aber seinen eigenen Vorschlag Thomas Mann gegen Stratmanns Vorschlag zur Abstimmung. Und verlor. Charles Bukowksi siegte haushoch. Das war zu viel der Demütigung

für den literarischen Feingeist. Er nahm von seinem Stapel mitgebrachter Bücher eines nach dem anderen herunter und schmiss die armen Literaturgrößen quer durch die Klasse. Da flogen also die Werke

von Autoren wie Thomas Mann, Heinrich Böll, Günther Grass und Siegfried Lenz, ja sogar der arme Johann Wolfgang von Goethe war darunter, quer durch die Klasse. Schüler duckten sich unter den Tischen

zum Schutz vor den fliegenden Literaten. Doch es kam, wie es kommen musste. Ein blasser Schüler mit aktiviertem Taschentrage-Gen meldete sich schüchtern zu Wort und forderte eine Wiederholung der

Abstimmung. Tumult in der Klasse! Dann siegte die Truppe der Weicheier und Umfaller. Es wurde tatsächlich neu abgestimmt. Und Thomas Mann gewann haushoch gegen den armen saufenden Schreiber Charles

Bukowski. So stand dann also „Herr und Hund“ auf dem Lehrplan statt „Der Mann mit der Ledertasche“. Sandor Krieger musste grinsen, als ihm diese Situationen aus seiner Schulzeit wieder einfielen. Er

hatte natürlich auch bei der zweiten Abstimmung für den guten alten Bukowski gestimmt, genau wie Erik Stratmann.

Nein, er konnte wirklich nicht klagen. Er lebte mit seiner Lebensgefährtin Doris Stadler in einem freistehenden und mittlerweile abbezahlten Haus mit ziemlich großem verwunschenem Garten. Solche

Häuser gab es hier im Rheinbogen bei Porz ziemlich häufig. Doris Stadlers Tochter aus einer vorangegangenen Ehe war auch schon lange aus dem Haus. Sie lebten zu zweit in dem schnuckeligen alten Haus

aus dem Jahre 1904. Der Garten war ein Traum! Alles war über die Jahre zugewuchert, so dass er inzwischen eine uneinsehbare Oase war. Schon als sie hier vor zehn Jahren einzogen, war der Garten eine

Pracht, jetzt war er ein Riesenstück Lebensqualität, ein giganti-sches verlängertes Wohnzimmer. Eine Amsel zirpte. „Ah! Handy ist wieder hier“, rief Sandor Krieger, der vor einigen Wochen erstaunt

festgestellt hatte, dass eine Amsel, die den Garten als ihr Revier betrachtete und heftig gegen jede andere Amsel verteidigte, das hohe Schrillen eines Handys in ihre Melodie eingebaut hatte. Er sah

hoch und suchte den Singvogel, der normalerweise immer ganz oben in dem Walnussbaum thronte. Dann sah er die singende Schwarzdrossel, die sich so kreativ mit dem mobilen Segen der

Kommunikationsgesellschaft auseinandergesetzt hatte.

Ganz hinten im Garten hinter einem Bambusarrangement hatten Sandor und Doris eine kleine Fläche als Nutzgarten angelegt. Was will man mehr, dachte er zufrieden und geizte einen Seitentrieb bei einer

Tomatenpflanze aus. In diesem Moment zirpte die Amsel erneut, nur klang es seltsamerweise viel lauter. Eigentlich viel zu laut, dachte er irritiert. Dann merkte er, dass es tatsächlich sein Handy

war. Es vibrierte unangenehm in seiner Hosentasche. Er zog umständlich das Telefon aus der Tasche. „Wer stört?“

„Hi Sandor, Erik hier“, vernahm Krieger die Stimme seines alten Freundes Erik Stratmann. Das war ja Gedankenübertragung, dachte Sandor belustigt. Allerdings schien die Verbindung sehr schlecht zu

sein. „Hallo, ich kann dich kaum verstehen, du klingst wie zerhackt. Wo bist du?“

„Ich sitze im Zug auf dem Weg von Kiel nach Köln und fahre gerade durchs platte Land von Hamburg auf Bielefeld zu. Da ist der Netzausbau noch immer miserabel“, erklärte Stratmann. „Hast du gerade

etwas Zeit üb-rig?“

Sandor Krieger blickte auf das Nutzland mit dem ganzen Unkraut. Das will ich heute auf jeden Fall noch fertig machen, dachte er. „Wenig.“

„Schade, ich wollte dich auf eine Reise einladen.“ Erik klang jetzt fast ein wenig beleidigt. „Das kostet dich nichts!“

„Eine Reise, wohin?“ fragte Sandor Krieger, der sofort interessiert war. Wenn Erik Stratmann reiste, ging es meist raus aufs weite Meer. Sein Freund war Meeresbiologe am Leibniz-Institut für

Meereswissenschaften an der Universität Kiel und unternahm häufig weite Reisen, entweder mit den insti-tutseigenen Schiffen Poseidon und Alkor oder mit dem Forschungsschiff Meteor, das von der

Deutschen Forschungsgemeinschaft betrieben wird. Vor sieben Jahren, direkt als er seinen Bandscheibenvorfall auskuriert hatte, bewarb Erik sich erfolgreich bei dem renommierten Kieler

Geomar-Institut, wie das Leibniz-Institut für Meereswissenschaften auch genannt wurde. Seitdem fuhr er oft wochenlang auf den Ozeanen der Welt herum. Traumhaft!

„Also wohin geht es?“ hakte Sandor nach.

„Wir fahren mit der Meteor bis hoch zu den Falklandinseln“, begann Stratmann bedächtig, weil er genau wusste, worauf sein Freund abfuhr.

„Zu den Falklandinseln? Das ist ja der Hammer!“

„Wir werden so zwischen vierzig und fünfzig Tage mit der Meteor auf See sein und Messungen machen. Ich habe gehofft, dich mit an Bord nehmen zu können. Wir hätten endlich mal wieder richtig viel Zeit

zum Quatschen. Wir haben uns doch jetzt auch schon wieder fast ein Jahr nicht gesehen. Du kannst an Bord eine superspannende Wissenschaftsreportage drehen. Die kriegst du zu hundert Prozent verkauft,

das ist mal sicher!“

„Worum geht es bei den Messungen?“ erkundigte sich Sandor.

„Wir messen die Versauerung der Meere infolge der Klimaerwärmung. Diese Fahrt ist die abschließende einer Serie von sechs Messfahrten in den letzten sechs Jahren. Ich weiß nicht, ob du dich daran

erinnerst. Dieses gewaltige Messprogramm war meine erste wissenschaftliche Großtat, als ich in Kiel die Leitung der Abteilung maritime Meteorologie übernommen habe. Und diese abschließende Tour wird

uns die endgültigen Beweise dafür liefern, dass der vom Menschen verursachte Anteil der Kohlendioxidemission ursächlich dafür verantwortlich ist, dass die Meere immer weiter versauern. Dann wird auch

die Bundesregierung endlich handeln müssen.“

Davon hatte Krieger schon einmal etwas gehört, allerdings wusste er nicht wirklich Bescheid über das komplexe Thema, nur dass es einen Zusammenhang gab zwischen den Kohlendioxid-Emissionen und dem

zunehmenden Säuregehalt im Meerwasser. Immer wenn sie sich in London trafen, und das passierte regelmäßig, sprach Erik Stratmann von diesen Zusammenhängen und regte sich furchtbar auf über das

Versagen der Politik in der Klimafrage.

Sandor Krieger wusste von allem ein bisschen. Er war freier Wissenschaftsjournalist. Er arbeitete für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Immer für die Wissenschaftsredaktionen. Einsätze für die

Privaten lehnte er grundsätzlich ab. Nach seinem Verständnis hatte Wissenschaft etwas mit Wissen und Schaffen zu tun. Also mit Arbeit, mit viel Arbeit sogar. Im Privatfernsehen kam das Schaffen eben

nicht vor, die gängigen Formate glichen sich alle und positionierten sich selbst eher als Wissensmagazine, nicht als Wisseschaftsmagazine. Immer häufiger sendeten die als redaktionelle Beiträge

getarnte PR. Etwa dann, wenn dem Zuschauer in fünf Minuten bei teuren und bestens ausgeleuchteten Bildern erklärt wurde, wie die Piemont-Kirsche in das Mon Chérie kam, ohne Schaden zu nehmen. Sandor

Krieger hasste so etwas. Getarnte Werbung in redaktionell verantworteten Sendungen war für ihn das Allerletzte. Dazu kam dieser Trend zur Informationsfreiheit. Bloß nicht den Zuschauer überfordern,

nachher zappte der noch zur Konkurrenz! Für Sandor Krieger war das eine vollkommen unsinnige Verflachung des journalistisch-wissenschaftlichen Anspruches.

Er hatte einen ziemlich hohen Anspruch an den Wissenschaftsjournalismus. Da war er ganz alte Schule. Er produzierte seine Beiträge deshalb selbst. Nur so hatte man die vollkommene Kontrolle über alle

Produktionsschritte eines Beitrags. Er hatte sich das notwendige digitale Equipment vor einigen Jahren zugelegt und war in der komfortablen Situation, seine Beiträge selbst drehen zu können, sie dann

selbst zu schneiden und anschließend den Sprechertext aufzuzeichnen. Dafür hatte er sich im Keller seines Hauses eine kleine Sprecherkabine gebaut. Darauf war er besonders stolz. Denn die Tonqualität

seiner Sprachaufnahmen stand der Tonqualität der in den Sendern hergestellten Sprachaufnahmen nicht nach. Keiner der Redakteure, mit denen er zusammenarbeitete, hatte jemals etwas Negatives über die

Qualität seiner Sprachaufnahmen gesagt. Nur die professionellen Sprecher, die er für die Sprachaufnahme einkaufte, weil er selbst den rheinischen Singsang nicht losbekam, beschwerten sich manchmal

über die etwas archaische Ausstattung seiner Kabine. Klar, die waren Besseres gewohnt, wenn sie täglich in den Studios der großen Sender mit ihren goldenen Stimmen die Millionen schef-felten. So sah

es jedenfalls Sandor Krieger. Er hatte schon so manche Diva von Sprecher erst einmal davon überzeugen müssen, dass ein freier Filmproduzent sich ein solches Riesenstudio mit eigenem Tonmeister

einfach nicht leisten konnte. Aber letztlich machten sie alle mit und sprachen die Texte. Schließlich bezahlte er sie als freier Produzent ja auch dafür. Und zwar fürstlich.

„Sandor, bist du noch dran?“ fragte Erik Stratmann.

„Ja. Ich habe nur gerade nachgedacht über den Zusammenhang von Kohlendioxidemission und Säuregehalt im Meer.“

Sandor Krieger betrachtete abwesend die Tomaten in seinem Nutzgarten, die sich schon in kräftigen Trieben um die Spiralstangen wanden. Zumeist drei Fruchtstände waren bereits ordentlich entwickelt

mit jeweils einigen kleinen grünen Tomaten daran. Hoffentlich kriegen die nicht wieder die Braunfäule, wie im letzten Jahr, dachte er. Die Tomaten! Es war jedes Jahr das Gleiche. Sie kamen ganz gut

in den Juli, schafften, wenn es nicht wo-chenlang aus Kübeln schüttete, auch unbeschadet in den August. Aber spätestens im September kriegten sie dann alle diese furchtbare Pilzerkrankung, die aus

dem Boden in die Pflanze drang und die Ernte vernichtete. Sobald er den ersten Befall einer Pflanze bemerkte, pflückte er alle Tomatenfrüchte ab und breitete sie im Haus auf Zeitungspapier aus. Etwa

die Hälfte der Toma-ten konnte er so noch retten, die andere kloppte er nach und nach in die Ton-ne, wenn sich die verräterischen braunen Stellen bildeten.

„Sandor, bist du eingeschlafen?“

Endlich schüttelte Sandor Krieger seine Hobbygärtnersorgen ab. Hier ging es um die großen Fragen der Wissenschaft!

„Wann geht es denn los?“ erkundigte er sich.

„In zwei Wochen laufen wir in Hamburg aus.“

„In zwei Wochen schon?“

„Am siebten Juli beginnt die Messfahrt. Einchecken an Bord ist am Tag davor. Wir müssen ja auch noch die Labore einrichten.“

Krieger dachte kurz nach und überschlug die Zeitachse. Zwei Wochen waren nicht viel. Er musste Exposés schreiben, Angebote rausschicken, den Redakteuren hinterhertelefonieren, das übliche Prozedere

eben. Er rief sich die Abläufe in den Redaktionen, für die er arbeitete, ins Gedächtnis. Die großen Themenkonferenzen für die langfristigen Projekte waren meistens am Monatsende, das konnte also

klappen. Heute war der 20. Juni. Wenn er sich gleich morgen hinsetzen würde und ein Exposé zu Papier brachte, würde er zeitlich gut im Rennen liegen. Er fühlte dieses Grummeln im Bauch. Er hatte

Lunte gerochen. Es konnte funktionieren!

Was für ein Zufall, dachte er amüsiert. Eigentlich kam ihm dieses überraschende Angebot sogar ziemlich recht. Denn derzeit herrschte bei ihm eine regelrechte Themenflaute, und es gelang ihm nicht so

recht, mit seinen Vorschlägen bei irgendeinem Redakteur zu landen. Er hatte sich bergeweise Absagen eingehandelt im letzten Monat. Das war auch der tiefere Grund für das vehemente Unkrautjäten im

Nutzgarten. Er musste seinen Frust abbauen. Die vielen Absagen hatten an seinem Selbstwertgefühl genagt. Es hatte sich dieses schreckliche Gefühl bei ihm eingeschlichen, nicht mehr gebraucht zu

werden. Dieses nagende Gefühl, das dann tief in einem drin saß, dieses Ge-fühl, den Anschluss endgültig verpasst zu haben. Das journalistische Abstellgleis! Es war nicht leicht im

Wissenschaftsjournalismus. Zum einen lagen die Themen eben nicht auf der Straße. Es vergingen oft Jahre an Forschungsarbeit, bis an einer Stelle ein Durchbruch erzielt wurde, über den es sich zu

berichten lohnte. Das konnte man auch daran merken, dass ungefähr jeder vier-te Beitrag in den Wissenschaftsmagazinen in etwa so endete: „Doch es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis dieser

Impfstoff den Betroffenen wirklich zur Verfügung steht.“ Dazu kam noch ein anderes Problem. Der Wissen-schaftsjournalist musste grundsätzlich in der Lage sein, den Wahrheitsgehalt der Aussagen zu

überprüfen, in denen die Wissenschaftler so euphorisch von ihren tollen Fortschritten berichteten. Ein Wissenschaftsjournalist war kein Wissenschaftler, musste er auch nicht sein. Aber er musste das

grundlegende Verständnis für die oft sehr komplexe und auch sehr komplizierte Materie mitbringen. Sonst würde er sich sehr schnell einen großen Bären aufbinden lassen und scheitern. Politische

Berichterstattung hatte es da deutlich einfa-cher. Hier lagen die Themen wirklich auf der Straße. Und Lügen wurden auch schneller enttarnt.

Sandor Krieger musste schmunzeln, als ihm diese Gedanken zur journa-listischen Landschaft durch den Kopf schossen. Politische Berichterstattung wollte er keinesfalls machen. Er erinnerte sich noch an

einen frustrierten Kameramann aus längst vergangenen Zeiten, in denen er noch ohne eigenes Equipment als Autor für die Sender unterwegs war und deshalb mit Teams der Sender zusammenarbeiten musste.

Der arme Mann war derartig desillusioniert nach fünfzehn Jahren Kameramann im politischen Ressort. Man hing stundenlang vor einer verschlossenen Tür rum, bis dann einer raus kam und ein Statement von

einer Minute in zwanzig Mikrophone absonderte. Das war in Kriegers Augen bezahlte Ödnis pur. Dann lieber die schwierigere Baustelle Wissenschaftsjournalismus. Derzeit trieben ihn allerdings

erhebliche wirtschaftliche Sorgen an. Einen vollen Monat hatte er jetzt schon damit verplempert, Themenangebote zu schreiben. Ohne jeden Erfolg. Er hatte im gesamten Juni keinen einzigen Euro Umsatz

gemacht. Und auch der Mai war schon schlecht gelaufen. So langsam wurde er wirklich nervös. Er hungerte deshalb gierig nach einem Auftrag. Und so viel war klar: Eine klasse ge-machte Reportage von

der Meteor ging immer, die würde er in verschieden geschnittenen Fassungen garantiert dreimal verkaufen, wenn nicht sogar viermal. Deshalb zögerte er nicht lange, sein Unterbewusstsein hatte ihm

ohnehin schon das Denken abgenommen und entschieden.

„Ich fahre mit“, sagte er.